Essere competitivi è (anche) un processo

-

Simone Rossi

- 22 Jul, 2025

- 04 Mins read

“Abbiamo sempre fatto così”, potrebbe essere il payoff di moltissime aziende italiane.

Una sicurezza basata su un processo definito una volta, spesso adattato su una singola persona fisica, che rassicura rispetto al fatto di “saper fare qualcosa” ma che tuttavia subisce gli effetti del tempo, diventando obsoleto, rendendoci passivi al cambiamento di un mondo che corre decisamente molto veloce.

Secondo ISTAT, nel 2023 la produttività del lavoro in Italia è diminuita del 2,5%, mentre la produttività totale dei fattori (PTF) si è ridotta del 1,9%.

Tra il 1995 e il 2022 la crescita media annua della produttività lavorativa è stata appena dello 0,4%, contro l’1,0% della Francia e l’1,3% della Germania (fonte: https://www.istat.it/comunicato-stampa/misure-di-produttivita-anni-1995-2023/).

È possibile individuare quattro aree critiche che, agendo in modo interconnesso, contribuiscono al quadro di stagnazione economica del Paese:

1. Limitati investimenti in risorse fisiche e competenze

Rispetto ad altri Paesi europei, l’Italia destina una quota inferiore del proprio PIL a settori chiave come la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la formazione continua. Nel 2021, la spesa per ricerca e sviluppo si è fermata all’1,45% del PIL, contro una media dell’Unione Europea del 2,27% (fonte: Commissione Europea – Investment in R&D). Anche sul piano dell’istruzione superiore, la percentuale di giovani adulti (25–34 anni) con un titolo universitario resta tra le più basse in Europa: 28% contro il 43% della media UE (ISTAT – Noi Italia 2024).

2. Struttura produttiva estremamente frammentata

Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato dalla prevalenza di microimprese: oltre il 94% ha meno di 10 dipendenti (ISTAT – Imprese). Questa configurazione limita la possibilità di beneficiare di economie di scala, ostacola l’adozione di modelli organizzativi strutturati e riduce la capacità di investimento in innovazione e ottimizzazione dei processi.

3. Impiego inefficiente dei fattori produttivi

Capitale e forza lavoro non si concentrano sistematicamente nelle imprese più produttive. La concorrenza è debole e i meccanismi che dovrebbero favorire l’emergere degli operatori più efficienti sono spesso frenati da rigidità normative e disfunzioni nei processi di allocazione delle risorse.

4. Fragilità nell’organizzazione interna delle aziende

In molte realtà aziendali, le attività operative non sono integrate in una visione sistemica: mancano coerenza, standardizzazione e strumenti di monitoraggio. Di conseguenza, le funzioni lavorano in modo disallineato, si generano inefficienze operative e si riduce la capacità dell’impresa di reagire ai cambiamenti o di migliorare nel tempo.

Queste criticità si alimentano a vicenda, creando un circolo vizioso che ostacola la crescita sostenibile e la generazione di valore nel lungo periodo.

Ci sono quindi delle difficoltà che dipendono da un sistema politico ed economico più ampio e altre invece che sono proprie delle organizzazioni, che possono quindi intervenire direttamente.

Le aziende, grandi e piccole, sono sistemi complessi: stabilire ruoli, funzioni e gerarchie è indispensabile per rendere la macchina più efficiente possibile.

Immaginiamo l’azienda come un grande cervello: tutte le risorse (impiegati, software, macchinari ecc), sono delle singole cellule nervose, organizzate per aree, ognuna con uno specifico scopo indipendente ma interconnesso tra loro.

La connessione di attività tra le singole cellule e tra le diverse aree, determina il “sistema nervoso” dell’azienda. Queste connessioni sono chiamate “processi”.

I processi sono, a volte, documentati e strutturati, a volte invece sono definiti dall’abitudine e della comodità di singoli dipendenti. Abbiamo quindi un sottobosco di interazioni non mappate, che potenzialmente potrebbero essere lente e macchinose, ovvero un costo non necessario per l’azienda.

Un cambiamento in questo senso è però possibile e, per farlo, è necessario utilizzare il Business Process Management (BPM), ossia l’insieme delle attività finalizzate a definire, monitorare, ottimizzare e integrare i processi aziendali, garantendo efficacia operativa e allineamento strategico.

Benefici concreti del BPM

- Standardizzazione dei flussi operativi, riduzione di sprechi e tempi duplicati, visibilità end to end.

- Riduzione dei costi e tempi: secondo il Business Process Improvement (BPI), è possibile ridurre tempi e costi fino al 90%, con miglioramenti qualità oltre il 60%, anche grazie all’automatizzazione.

- Decisioni basate su KPI di processo invece che su intuizioni individuali o routine non strutturata.

Riconoscere e mappare un processo è quindi il primo passo di un’attività continua di modellazione e miglioramento.

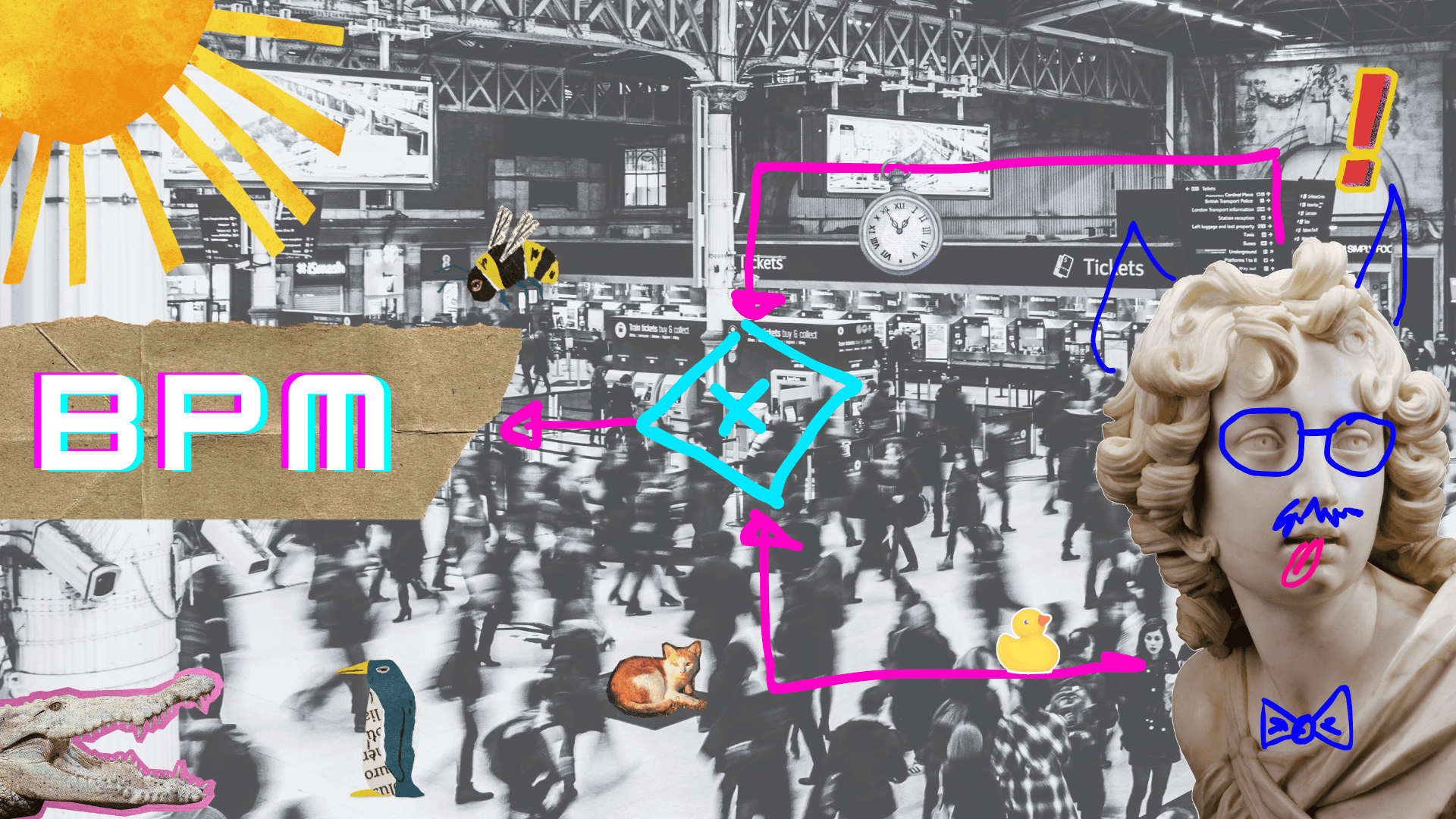

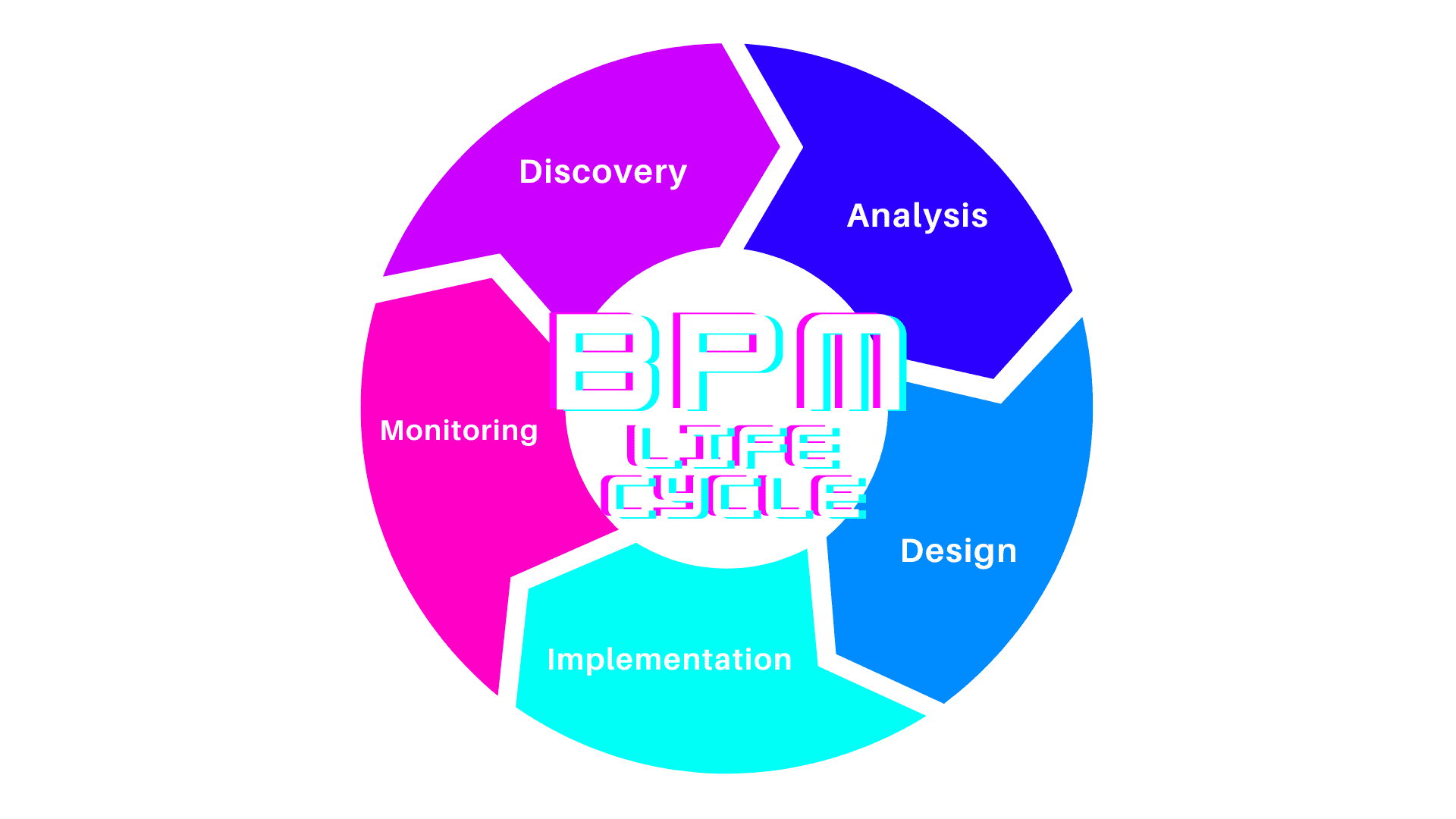

BPM life cycle

Il ciclo di vita del Business Process Management (BPM) è un approccio strutturato al miglioramento e alla gestione dei processi aziendali. Comprende generalmente cinque fasi: discovery, analisi, modellazione, implementazione e monitoraggio/ottimizzazione. Questo ciclo aiuta a semplificare le operazioni, migliorare l'efficienza e adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali.

1. Discovery:

Questa fase iniziale prevede l'identificazione e la documentazione dello stato attuale dei processi aziendali. Include la mappatura dei passaggi, delle attività e delle interazioni coinvolte in ciascun processo.

2. Analisi:

Una volta documentati i processi, il passaggio successivo consiste nell'analizzarli per individuare aree di miglioramento. Ciò implica la valutazione dell'efficienza, l'identificazione dei colli di bottiglia e la valutazione dei potenziali rischi e delle aree di ottimizzazione.

3. Modellazione:

Sulla base dell'analisi, vengono creati modelli di processo nuovi o riprogettati. Questa fase si concentra sullo sviluppo di flussi di processo efficienti ed efficaci che affrontino le problematiche identificate.

4. Implementazione:

I processi riprogettati vengono quindi implementati. Questa fase include anche la gestione del cambiamento per garantire una transizione e un'adozione fluide.

5. Monitoraggio e ottimizzazione:

La fase finale prevede il monitoraggio continuo delle prestazioni dei processi implementati utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI). Sulla base dei risultati del monitoraggio, vengono apportate ulteriori modifiche e ottimizzazioni per migliorarne l'efficienza e l'efficacia.

Questo ciclo di vita del BPM è un ciclo continuo, in cui la fase di ottimizzazione riconduce alle fasi di analisi e progettazione per ulteriori miglioramenti.

Seguendo questo approccio ciclico, le organizzazioni possono migliorare il modo in cui lavorano, migliorando quindi il lavoro stesso, rinnovandosi e innovandosi, mantendo un alto valtaggio competitivo sul mercato.